Il fait la une de l’actualité aujourd’hui, avec la démission de Mme Des Cars (au fait, est-elle de la famille du célèbre Guy que je dévorais jeune ado???). Mais ce n’est pas pour cela que je vous en parle… J’ai la chance de bénéficier d’une entrée gratuite, et donc d’y aller, et retourner, et revenir, encore et encore… Et je dois avouer que si, au départ, j’étais assez réservée sur ce musée dont je subissais la forte fréquentation dans les parties que je visitais « comme tout le monde », j’ai découvert et je continue à découvrir une réserve inépuisable de trésors. D’où mon envie de vous en parler aujourd’hui…

La question est : par quoi commencer? Car je vais vous ennuyer si je reprends tout ce que j’ai vu… Alors, je me lance. Et je vous emmène dans la section où j’ai rencontré, par hasard, deux des personnages qui ont marqué mes jeunes années : « Europe du Nord ».

Une énorme surprise d’abord, d’y rencontrer LE peintre de ma ville natale, dont peu de gens ont entendu parler, je pense : Mabuse. Cela vous dit quelque chose? Si oui, placez un commentaire, ça me fera plaisir – d’ailleurs, à ce propos, j’ai peu de commentaires pour mes articles, ce qui me navre, car j’aime savoir ce que savent ou pensent mes lecteurs/trices -. Autre nom : Jean Gossaert. Peut-être le connaissez-vous mieux sous ce nom? Si non, en quelques mots. Pourquoi « Mabuse »? Parce qu’il est né (en 1478) à Maubeuge. Alias Malbodium, « le mauvais sol », à cause des marécages qui caractérisaient les lieux, qui ont permis à Aldegonde d’être sanctifiée pour avoir miraculeusement échappé à un violeur en les traversant… Je vous le présente donc, à travers un selfie (pardon, un autoportrait) hélas non daté. Mais comme on perd sa trace alors qu’il n’a que 54 ans…

On sait assez peu de la vie de Jean (prononcez Jan, à la flamande), qui a dû passer par Bruges avant d’aller à Anvers, où il est reçu franc-maître à la Guilde de Saint-Luc, en 1503, sous le pseudo (oh le bel anachronisme!) de Jennyn Van Henegouve. Il a travaillé pour Philippe de Bourgogne et l’a accompagné en Italie pendant presque 7 ans, puis est revenu avec lui en Flandres, où il est vite débordé par des commandes religieuses. Ce n’est qu’à partir de 1515 qu’il va pouvoir exploiter tout ce qu’il a acquis en Italie, en décorant le château du suzerain, à Suiburg (avec une tendance à l’érotisme…). C’est lui qui décore le char funèbre de Ferdinand le Catholique. Les Grands du moment se l’arrachent. Entre autres Charles Quint et Marguerite d’Autriche. Bruxelles, Utrecht, Anvers… Il voyage pour ses commanditaires, jusqu’au moment où on perd sa trace, à Middleburg. Pour vous aider à vous y retrouver, une carte de l’époque. J’ai entouré les villes où il a séjourné en noir… La flèche indique la direction de Maubeuge.

La dernière oeuvre que l’on connaît de lui est assez étonnante pour que je vous la copie : Danaé, peinte en 1527.

Vous en connaissez l’histoire? Que de rebondissements!

« Danaé est la fille d’Acrisios, roi d’Argos et d’Eurydice. Le mythe raconte qu’Acrisios enferme Danaé dans une tour après avoir consulté un oracle qui prédit au roi qu’il sera tué par son petit-fils. Il enferme donc sa fille pour l’empêcher de s’accoupler avec un homme et de donner naissance à une descendance.

Cependant Zeus tombe amoureux de la jeune princesse. Pour échapper à l’oeil jaloux de sa femme légitime Héra et pénétrer dans cette tour, il se transforme en pluie d’or et s’accouple avec Danaé. Celle-ci donne naissance à Persée.

Effrayé, Acrisios enferme sa fille et son petit fils dans un coffre qu’il jette à la mer et qui échoue sur l’île de Sérifos. Accueillie par le roi Polydecte, Danaé est forcée de l’épouser. Une fois Persée devenu adulte, comme Polydecte voit en lui une menace pour son mariage avec Danaé il l’envoie combattre Méduse. Mais Persée revient vainqueur et transforme Polydecte en pierre avec la tête mortelle de la Gorgone ; puis il réussit à ramener sa mère à Argos et tue son grand père pour se venger de les avoir abandonnés. L’oracle avait donc dit vrai. »

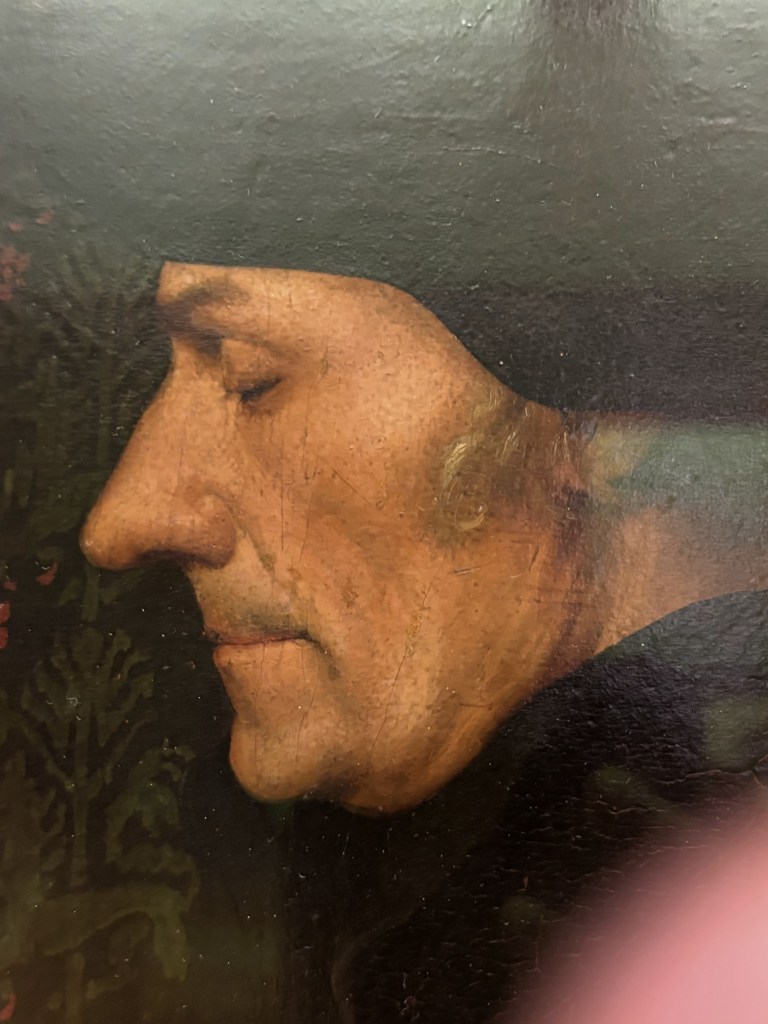

Mais revenons au 21ème siècle, et au Louvre, pour vous présenter les deux oeuvres de Mabuse que j’y ai découvertes. Le premier, « Portrait d’un moine âgé de 40 ans », date de 1526.

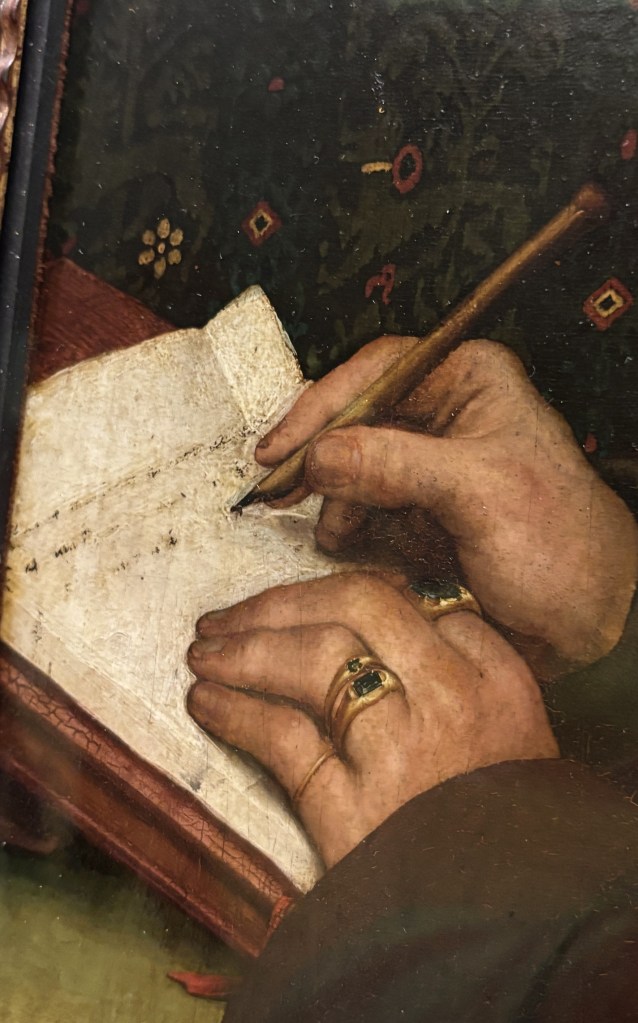

Le second a été peint onze ans avant.

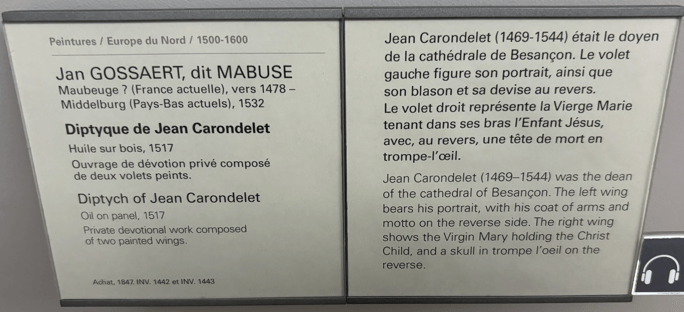

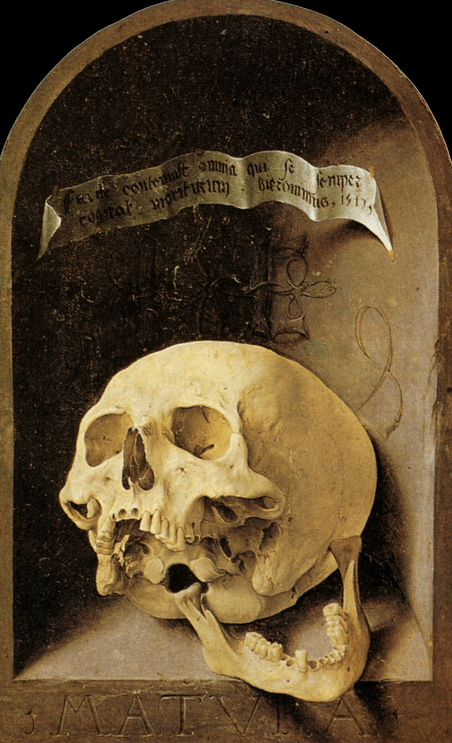

Je vous laisse lire le commentaire officiel.

Bien sûr, je n’ai pas eu accès au revers. Voici donc une photographie « Wikimedia ».

Or, fait étonnant, je viens d’apprendre que Jean de Carondelet était un ami d’Erasme. Erasme que j’avais « rencontré » lorsque j’étais élève au Collège Budé de Maubeuge, et que j’ai retrouvé dans ma vie d’adulte, au détour d’un chemin… Et à nouveau lors de la visite au Louvre dont je vous parle. Il est dans la salle voisine de celle où est exposé son ami, peint par Hans Holbein le Jeune.

J’espère ne pas vous avoir ennuyé-e en parlant de moi, et, si vous le voulez bien, je continuerai à partager cette visite « Europe du Nord » dans un prochain article…