Deux jeunes amies sont actuellement étudiantes en art, et elles fréquentent une école de Monaco. Hier, elles m’y ont invitée; et j’ai découvert une pépinière dans un cadre idyllique.

Je n’aime pas Monaco, comme vous le savez si vous suivez ce blog depuis des années. Cette verrue sur la côte, hyper urbanisée, où les immeubles veulent dépasser la crête environnante… Mais il est un espace qui serait préservé s’il n’était pas envahi par des hordes de touristes : le Rocher.

Or c’est sur le Rocher que se situe l’école en question, le Pavillon Bosio. Direction donc le Parking des Pêcheurs, avec sa montée en colimaçon qui fut naguère le témoin d’une de mes folies (faire crisser les pneus grâce à la vitesse en montant et descendant, n’importe quoi, mais qu’est-ce qu’on a ri!)

Ascenseurs, escalators, ascenseurs… Il est à peine 10 heures, mais des troupeaux de retraité-e-s s’amassent déjà devant les portes… Heureusement, ils et elles restent grégaires, et n’ont pas vu qu’un ascenseur est libre, sur leur droite. Elsa, que je conduis à son cours, ne sera pas trop en retard. Car il n’est pas prévu, dans la ville hyper-fréquentée par les touristes, de laisser des voies réservées aux habitant-e-s ni à celles et ceux qui travaillent ou étudient. Or c’est une vraie galère quand les flots de touristes envahissent tout!

Nous arrivons enfin « au sommet », et nous dirigeons vers un bâtiment dont le nom m’interpelle. « Ministère d’Etat ». Pour moi, un « ministère » est toujours « d’état », pensai-je d’abord. Puis me vint l’expression « ministère du culte ». Une question à creuser? Alors, bien sûr, c’est ce que je fais ce matin en écrivant cet article. Vite, le site officiel!

« Le Ministre d’État représente le Prince. Il est la première autorité après le Prince. Il est nommé par Lui. En tant que président du Conseil de Gouvernement, il est chargé de l’administration du Pays et dispose, à cet effet, des services exécutifs de l’État.

Le Ministre d’État, en vue d’assurer sa mission, est assisté de cinq Membres du Gouvernement qui sont placés à la tête de Départements spécialisés de l’Administration. Les Conseillers de Gouvernement – Ministres sont responsables de leur mission devant le Prince. »

En quelque sorte, c’est notre Matignon, si je comprends bien. Mais mieux situé, avec vue sur la mer… et dont la porte s’ouvre sur une Nymphe…

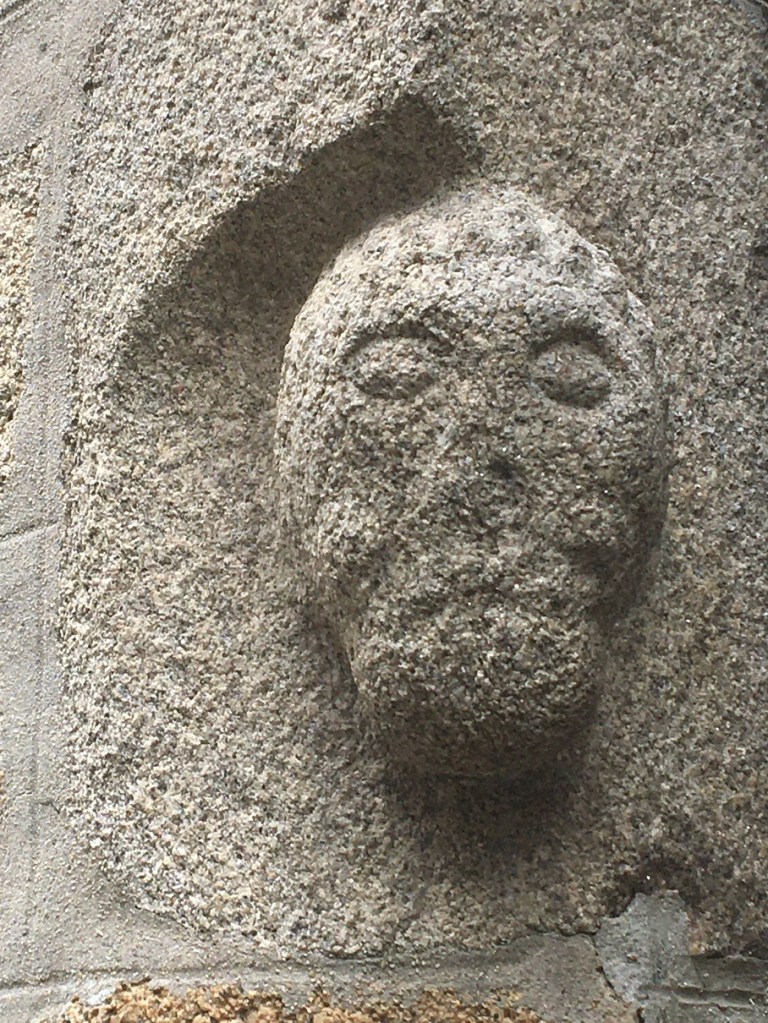

Si vous parvenez à lire la plaque, vous verrez que la statue est d’un certain… François-Joseph Bosio! Pourquoi lui? Parce qu’il est né à Monaco, justement, en 1768. Alors, pourquoi l’Encyclopédia Universalis le proclame-t-elle « français »?

« Sculpteur français. Né à Monaco, François-Joseph Bosio, certainement le sculpteur le plus en vue de l’Empire et de la Restauration, se forma seul, en marge des écoles ; il passa quelque temps à Paris dans l’atelier de Pajou, puis de nombreuses années en Italie où l’on pense qu’il rencontra Canova. Sa production italienne, qui fut abondante et consista surtout en œuvres religieuses, n’est pas bien connue. Se fixant en France en 1807, mais restant en rapport avec les sculpteurs italiens les plus remarqués de l’époque, Bartolini entre autres, Bosio connut déjà un très grand succès sous l’Empire. Pendant la Restauration, il devint Premier sculpteur du roi et fut fait baron. Académicien et professeur à l’École des beaux-arts en 1816, portraitiste recherché, il reçut de nombreuses commandes officielles et exposa régulièrement aux Salons. »

Je ne vais pas vous raconter l’histoire si complexe de Monaco ni celle de ses rapports avec la France. En gros, on considère que la principauté existerait depuis 1314 (fondation de la dynastie des Grimaldi) – même si d’autres y ajoutent un siècle-, et c’est six siècles plus tard qu’est reconnue, en 1918, son « égalité » avec la France (traité du 17 juillet 1918). Bosio était donc bien « monégasque » de naissance. Mais il a oeuvré bien ailleurs. D’abord en Itale, puis en France, où il a d’ailleurs été anobli par le Roi, comme « baron ». Et, si vous avez fréquenté les lieux célèbres de Paris, donc le Louvre, vous ne pouvez pas ne pas avoir vu une de ses oeuvres, sans même entrer dans le musée. Il suffit de lever la tête, en tournant le dos à la pyramide et en regardant les Tuileries : c’est lui qui est l’auteur du groupe sommital de l’Arc de Triomphe du Carrousel. En vérifiant cette information (car, pour moi, il s’agissait d’une copie de celui qui orne la porte principale de la basilique Saint-Marc à Venise, j’ai découvert l’histoire de ces statues de bronze.

Ci-dessus, on voit le quadrige dominant la place du Carrousel où passent Napoléon et ses troupes, en 1810.

Regardez de plus près… Pas d’aurige!

Et pour cause. L’aurige a été placé ensuite. Et devinez qui il représentait? Napoléon, bien sûr.

« La statue de Napoléon placé sur le char, fut retirée à la demande de l’empereur, puis, en 1815, le char et les deux statues furent enlevés (les statues seront conservées) et les chevaux furent récupérés par les Autrichiens qui les restituèrent à Venise. »

Je résume : on vole un quadrige à Venise, on le place sur l’arc de triomphe parisien; on place une statue de Napoléon sur le char, comme aurige. Ensuite, l’empereur fait retirer la statue. On démonte les deux « renommées » en fer et plomb qui encadrent le quadrige, que l’on rend ensuite aux Vénétiens, qui le placent sur Saint-Marc. Les renommées, elles, sont conservées.

Et, comme le sommet est « nu », que fait-on? On fait faire une autre statue. A qui? Au « premier sculpteur », bien sûr. Donc à Bosio. Vous me suivez? On place ce nouveau quadrige au sommet de l’arc, et on replace, quelques temps plus tard, les deux renommées qui avaient été mises de côté. Ce qui donne le groupe que l’on peut voir actuellement, dénommé « Le quadrige de la Paix ». Vous pouvez observer, ce n’est certainement pas Napoléon qui le conduit!

Laissons là Paris, et revenons à Monaco, où le buste du sculpteur nous accueille.

Et ce que vous voyez derrière, c’est le Pavillon Bosio, sujet (un instant) oublié de ce texte.

Voici comment l’établissement se présente sur son site officiel.

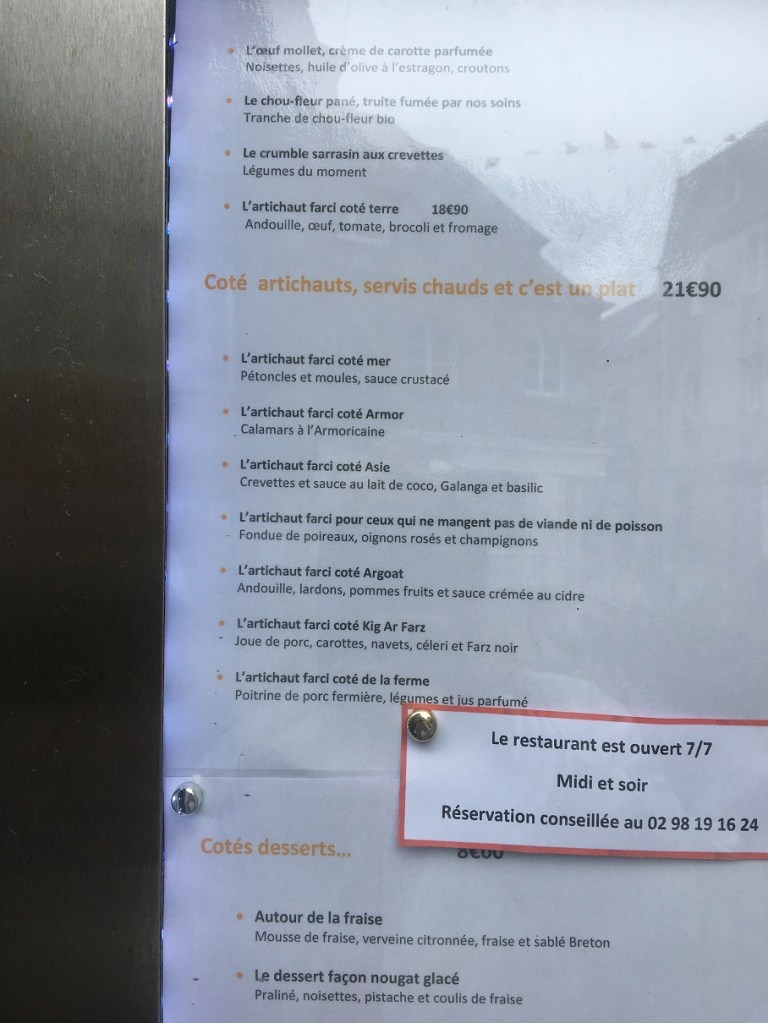

« Le Pavillon Bosio occupe depuis une vingtaine d’années une place particulière parmi les écoles d’art avec un enseignement spécialisé en art et scénographie. La scénographie, traditionnellement enseignée dans les écoles d’art appliqué ou dans les écoles d’architecture, est ici placée au coeur d’une pédagogie qui a vocation à former des artistes. Ce positionnement, unique en son genre, accompagne une tendance de fond, celle qui replace les artistes au coeur d’une multiplicité d’aventures collectives et dans une variété de rôles : scénographes, commissaires, metteur·euse·s en scène, réalisateur·rice·s, décorateur·rice·s… En pratique, cela signifie que les étudiant·e·s développent, d’une part, un travail personnel exposé et commenté au moment des galeries d’essai, des bilans, des Dna et des Dnsep et, d’autre part, qu’ielles participent chaque année à un ensemble de projets collectifs relatifs à la question de la scénographie. »

On pourrait s’attendre à ce que la scolarité soit hors de prix. Pas du tout! Le coût annuel est de 690 euros pour les Français-e-s (650 pour les Monégasques). Si vous voulez en savoir plus sur l’Ecole : https://pavillonbosio.com/admissions/concours

C’est effectivement une école très originale, et c’est cette politique spécifique qui a attirée mes jeunes amies. Elles y oeuvrent (c’est le cas de le dire!) dans une vaste salle ouverte sur la Méditerranée.

Dans la salle des « Première Année », des oeuvres en cours de conception, ou attendant d’être évaluées. Ci-dessous, celle d’Estelle Résigné, hélas en contrejour.

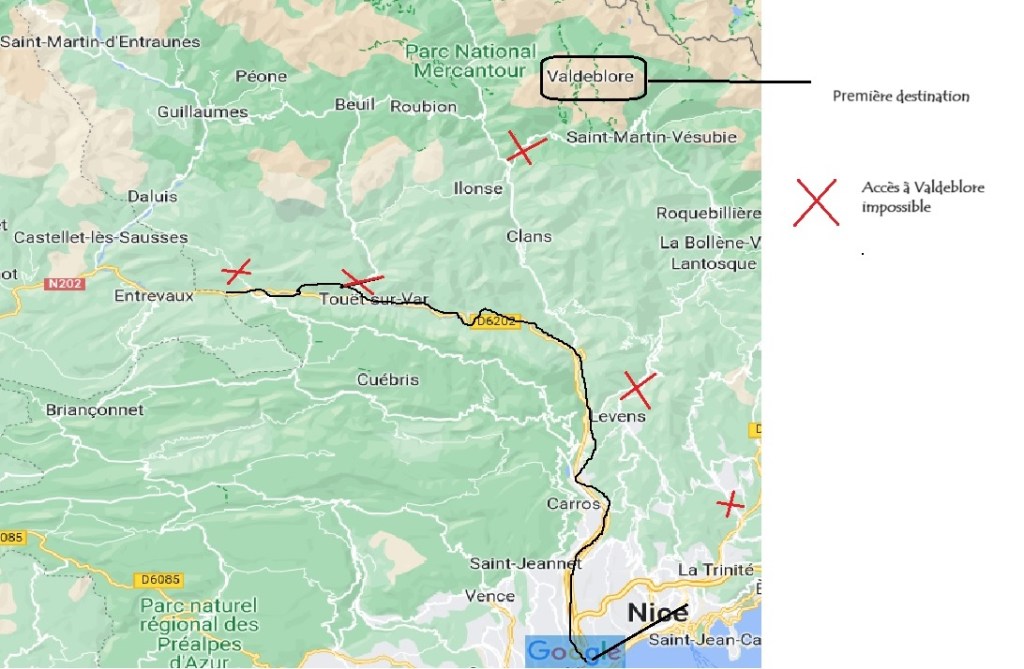

Elle crée notamment des « costumes » en matériaux divers, et imagine des scénographies avec ses collègues. L’Ecole présente peu les résultats de leurs travaux, mais en voici un en ligne. Ils sont extrêmement variés… J’ai rencontré une autre étudiante, qui travaille, pour sa part, à partir des pierres et bois « chahutés » par la crue de la Vésubie, car elle est originaire de Saint Martin. Une oeuvre, dans la cour, a été, elle détruite la nuit précédente par le vent. Elsa Mallet-Orlianges, sa conceptrice, m’a promis de m’envoyer une photo de l’installation initiale! Mais, à partir d’une recherche sur Internet à partir de son nom, vous pourrez voir des vidéos d’autres travaux.

L’environnement est calme, serein, loin de l’agitation de la ville, avec de jolies perspectives qui donneraient presque du charme à l’architecture affreuse.

Et j’ai pu constater l’effort fait pour laisser de la place à la nature, avec notamment une sorte d’ « arboretum » urbain : des panonceaux présentes les espèces, comme ce Brachychiton rupestris, qui a la particularité de retenir l’eau dans son tronc, ce qui lui permet de résister à la sécheresse, d’où son surnom d’ « arbre-bouteille ».

Ou encore ce Pin de Norfolk, qui, contrairement à ce que pourrait faire croire son nom, n’est pas un pin, et dont l’expansion racinaire est telle qu’il pourrait menacer des habitations environnantes (notons, soit dit en passant, qu’il jouxte le Ministère d’Etat, que vous apercevez derrière…

Un dernier regard pour la place devant ce Ministère, près duquel un passant se repose…

George Segal, 1984, Man on the bench

Un dernier regard sur la sirène de Bosio, et je quitte le havre de paix où le Pavillon Bosio permet à de jeunes talents de se développer…