Non, je n’ai pas décidé d’écrire une série sur les restaurants proposant une nourriture saine et robuste, ni sur ceux qui évoquent les belles montagnes auvergnates, du nord au sud… Mais il se trouve que, par deux fois cette semaine, j’ai été invitée à déjeuner dans ce type de restaurant. Donc, en ce jeudi 18 avril, direction Bercy. Pas le ministère, mais un petit restaurant typique niché non loin du beau parc où vont faire la sieste les employé-e-s de celui-ci. Alors que les cadres, visiblement, ont élu domicile au restaurant sus-cité, à en croire par le nombre de « cols blancs » essentiellement mâles qui y déjeunent.

Je connaissais cette auberge, c’est pourquoi j’y ai entraîné mon ami, pour le consoler d’avoir dû « remonter » de son Var tant aimé et d’affronter la froidure de ces journées où l’on n’est pas censé se découvrir d’un fil – d’ailleurs, à vrai dire, on remet plutôt des « petites » (voire des grosses) laines! Et je l’ai retrouvée inchangée. En voici l’histoire telle que narrée sur le site, avec juste quelques erreurs d’orthographe en moins.

« Pour assurer cette relève, Tonton Georges en bon Aveyronnais voulait transmettre sa maison aux gars du pays, trois associés, trois amis, Dorian Alvernhe, Cédric Broussole et moi, Fabien Gayraud, neveu des créateurs.

Tous issus de la région, racines bien ancrées, bercés plats de nos mamans, grand-mère, attachés à pérpétuer nos valeurs gastronomiques et de convivialité, qui font la renommée de notre Auberge Aveyronnaise.

Depuis près de vingt ans, une histoire de passion, d’amitié, une belle histoire comme savent si bien les écrire les Aveyronnais. »

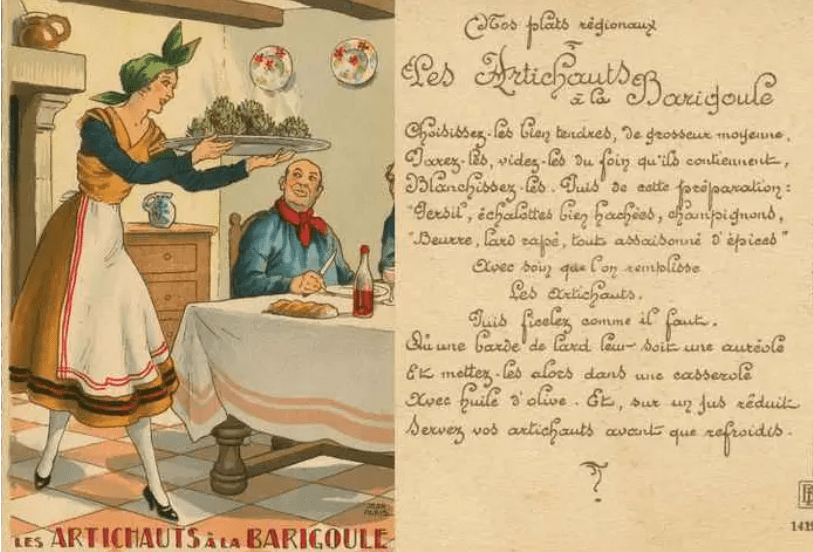

Une jeune serveuse apporte la carte, qui comporte, comme dans nombre de brasseries parisiennes, une liste des « plats du jour », selon les jours de la semaine. Nous sommes jeudi… quelle chance! c’est justement la truffade, un de mes plats préférés! A boire? Du Marcillac, bien sûr. Je ne connais pas l’Estaing, et me suis jurée d’essayer un jour… Mais comme elle m’a dit qu’il était beaucoup plus léger, j’ai pensé qu’il ne « ferait pas le poids » avec une truffade, du jambon d’Auvergne et de la salade.

« À l’ouest de Rodez, au pied de l’Aubrac, Marcillac est la plus importante appellation aveyronnaise, qui a longtemps été la seule à bénéficier de l’AOC. Historiquement liée à l’abbaye de Conques, elle est implantée dans la région naturelle du Vallon de Marcillac, dépression bordée par des régions d’élevage bovin ou ovin. Dans ce piémont du Massif central, les hivers sont rudes, mais les étés se montrent secs et chauds. Le vignoble est implanté sur les coteaux les mieux exposés de vallées encaissées?; généralement très pentus, ces derniers ont souvent été aménagés en terrasses. Le terroir se singularise par ses sols de couleur rouge violacé, riches en oxydes de fer, les rougiers. Cépage principal de l’appellation, le fer-servadou, appelé ici mansois, donne un vin à la fois tannique et très aromatique, d’une grande originalité. » (source)

Mon ami a préféré l’aligot – saucisse, plus aveyronnais, il faut l’avouer. Les deux étaient absolument excellents. Je n’avais jamais mangé une telle truffade : elle était agrémentée d’un délicieux jus de viande.

La bouteille n’a pas suffi… Avec la tarte tatin, une carafe du même vin a dû la compléter! Puis café et, bien sûr, vieille prune. Au départ, un seul verre partagé. Mais il n’a pas suffi, non plus, et, le temps passant, a été aussi complété. D’autant que nous avions noué conversation avec une table voisine, une charmante jeune femme qui nous a expliqué hésiter entre son métier actuel (la restauration) et un nouveau (la décoration intérieure)…

Une très bonne adresse, encore, et des tarifs tout à fait raisonnables, comme vous pourrez le constater sur la carte en ligne. https://auberge-aveyronnaise.paris/. Un excellent moment de gourmandise et de convivialité, un de plus!